使い方

決算情報のエクスポート

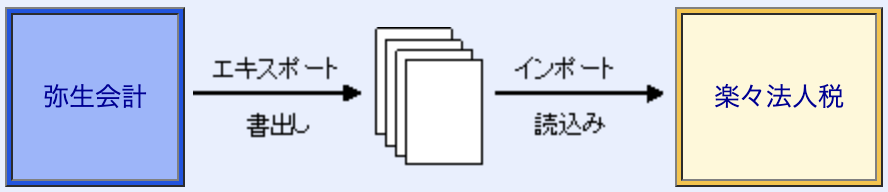

エクスポート(export)とは、使用しているアプリケーションソフトの解釈データを他のアプリケーションソフトへ移植するために両方のソフトが共通に解釈(使用)できるファイル形式に変換して保存する機能を言います。ここでは弥生会計ソフトから貸借対照表などのデータを楽々法人税でも解釈できるテキストファイル形式に変換してから保存する機能をさしています。

上記した通り楽々法人税から弥生会計の中に保存されているデータを直接読み込むことではなく、弥生会計からテキストファイル形式で4個のデータを決められた場所にエクスポート(書き出し)してから、これらのデータを楽々法人税側から読み込みます。そして各種の法人税申告書作成の処理を行うことになります。

| 貸借対照表 | C:\Users\お使いのユーザー名\Documents\Yayoi\BS.txt |

| 損益計算表 | C:\Users\お使いのユーザー名\Documents\Yayoi\PL.txt |

| 補助残高一覧表 | C:\Users\お使いのユーザー名\Documents\Yayoi\Zan.txt |

| 固定資産一覧表 | C:\Users\お使いのユーザー名\Documents\Yayoi\Sisan.txt |

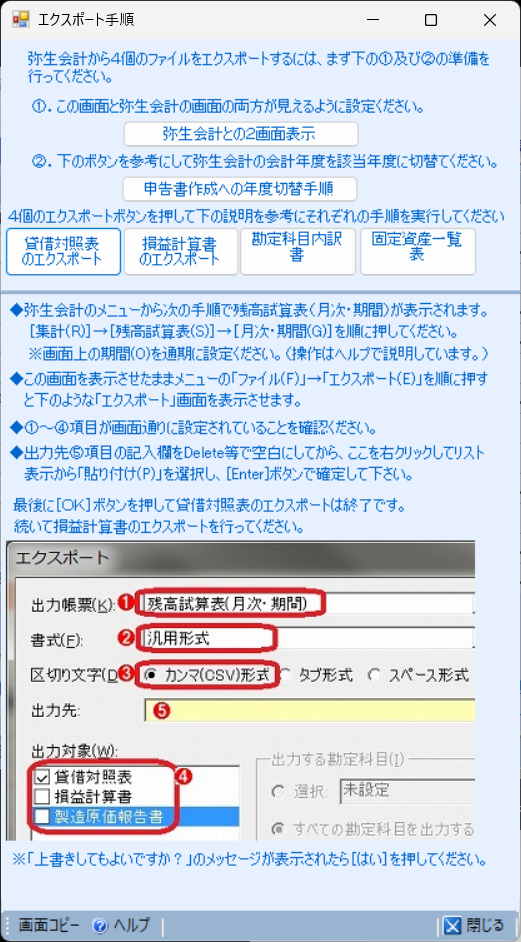

具体的なエクスポートは決算情報画面左下の[エクスポートヘルプ]ボタンで操作手順を見ながら弥生会計を操作します。一方のインポート(読込)は[弥生会計エクスポートファイルの読込]ボタンを押すだけで4個のファイルを一括して読み込みます。

用語(エクスポートについて )

エクスポートとは、弥生会計で分析や集計によって作成された貸借対照表などの各種帳票類をCSV形式などのファイルとして弥生会計の外に書き出して、 Microsoft Excel やWord 等の (弥生会計以外の) ソフトで再利用しようとするものです。

弥生会計には、ここで利用します4つの帳票類以外に、約20もの帳簿(集計表)をエクスポートする機能を持っています。楽々法人税はこれらのエクスポート機能を活用し、上記4つのファイルをエクスポートして、これを楽々法人税に読み込んで法人税確定申告書を作成します。

弥生株式会社と楽々法人税の株式会社チェンジイットとは無関係です。またあらかじめ承認を受けたものではないことを お断りしておきます。またここに記載の社名及び商品名は各社の登録商標です。

弥生会計からのエクスポート操作イメージ

| 1 |

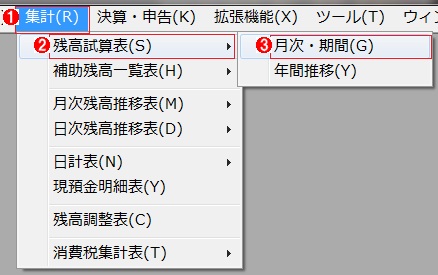

まずエクスポートしたい(貸借対照表等の)一覧表を画面に表示させます。

|

| 2 |

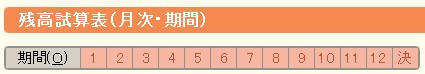

表示した一覧表の仕様を設定します。

|

| 3 |

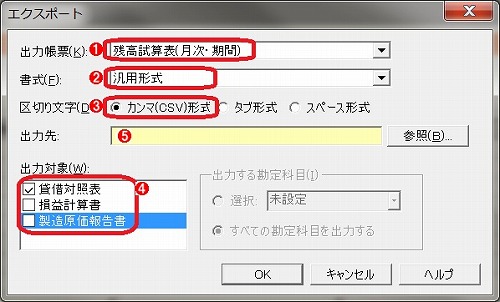

次にエクスポートしたい「一覧表」を表示させた状態で、メニューバーの「ファイル(F)」から「エクスポート」画面を表示してください。

|

出力先の「貼り付け(P)」操作について

エクスポートの操作は決算情報画面左下の[エクスポートヘルプ]ボタンを押して表示される操作手順に沿って実行しますと簡単に終了します。ただし1つだけつまずきやすいのが  の「出力先」設定です。

の「出力先」設定です。

この出力先は、弥生会計から書き出されるデータの保存場所を表現する文字列(フルパス)をいいます。そしてその文字列は下記のようになります。

| Windows OS | 出力先の保存場所を表現する文字列(フルパス) |

| Windows11 Windows10 |

C:\Users\お使いのユーザー名\Documents\Yayoi\BS.txt |

文字列中の「お使いのユーザー名」部分は設定されていますパソコンのログイン名(アカウント名)となっていて、ご使用パソコンの登録によって違っています。さらに太字部分のファイル名もエクスポートしようとするファイル名によって異なります。

以上のようにログイン名(アカウント名)、そしてファイル名のそれぞれの違いによって異なる出力先の文字列を間違いなく設定することは大変面倒なことです。そこで下図の「エクスポート手順」画面では、中ほどにあります4個のエクスポートボタンを押すことによって、上記の出力先文字列をあらかじめコピーする処理をプログラムが行っており、このことによって出力先の設定部分を右クリックして「貼り付け(P)」を選ぶことで該当の文字列を貼り付けてくれるのです。